Digitaler Produktpass (DPP): EU-konform auf Basis von GS1 Standards

Der Digitale Produktpass (DPP), der Green Deal und die ESPR (Ecodesign for Sustainable Products Regulation) sind eng miteinander verknüpft und bilden zentrale Bausteine der EU-Strategie für mehr Nachhaltigkeit und Klimaneutralität. Der DPP ist dabei das entscheidende Instrument zur Förderung von Transparenz und Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette mit Übergang zu einer zirkulären Wirtschaft. GS1 Standards unterstützen dabei in effizienter Weise die ESPR-konforme Erstellung eines Digitalen Produktpasses und damit die Circular Economy (Kreislaufwirtschaft).

Warum die EU den Green Deal beschlossen hat

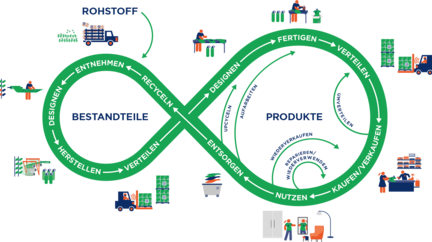

Klimawandel, Ressourcenknappheit und eine wachsende Umweltbelastung stellen die Welt vor große Herausforderungen. Ein Großteil der heutigen Produktionssysteme sind auf die lineare Denkweise „Take-Make-Waste“ ausgerichtet. Um dem zu begegnen, hat die Europäische Union den Green Deal ins Leben gerufen – ein umfassendes Maßnahmenpaket, das Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent machen soll. Ein zentrales Ziel dabei: der Übergang zu einer zirkulären Wirtschaft, in der Produkte länger genutzt, repariert, recycelt und darin enthaltene kostbare Rohstoffe wiederverwendet werden. Damit dies gelingt, braucht es Transparenz – über Produkte, deren Zusammensetzung und Energieverbrauch sowie deren Materialien und Herkunft. Genau hier setzt der Digitale Produktpass (DPP) an.

Was der Gesetzgeber mit der ESPR fordert

Mit der Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) schafft die EU erstmals einen einheitlichen Rechtsrahmen für nachhaltigere und kreislauffähige Produkte. Die im Juli 2024 in Kraft getretene Verordnung verpflichtet Hersteller künftig dazu, einen Digitalen Produktpass (DPP) für priorisierte Produktgruppen bereitzustellen, der über die Herkunft, chemische Substanzen, Zusammensetzung und Reparierbarkeit von Produkten informiert.

Was ist der Digitale Produktpass

Der Digitale Produktpass ist ein digital zugänglicher Datensatz, der vorgeschriebene Informationen abhängig von der Produktkategorie beinhaltet. Er enthält unter anderem Angaben zur Produktzusammensetzung, Energieeffizienz, CO₂-Bilanz, Reparierbarkeit oder Entsorgungsinformationen. Der DPP soll die Prozesse entlang des gesamten Wertschöpfungskreislaufs vereinfachen und optimieren, und zwar während der gesamten Lebensdauer eines Produkts.

Vorteile des DPP entlang des gesamten Produktlebenszyklus

Der Digitale Produktpass bietet einen Mehrwert für alle Beteiligten entlang der Lieferkette:

- Hersteller können nachhaltige Entscheidungen im Produktdesign treffen und ihre Leistung belegen.

- Händler erhalten verlässliche Informationen am Point of Sale sowie für Kundenservice und Rücknahme

- Verbraucher:innen werden in ihrer Kaufentscheidung unterstützt und bekommen verständliche Informationen zu Nachhaltigkeit, Reparatur, Wiederverwendung und Recycling

- Reparatur-, Entsorgungs- und Recyclingsysteme wissen, wie Produkte bestmöglich zu behandeln sind, damit überhaupt ein zweiter Lebenszyklus entstehen kann.

- Behörden können regulatorische Anforderungen effizient überprüfen.

Dadurch wird der Digitale Produktpass DPP zu einem Enabler für nachhaltige Transformation, mehr Kreislaufwirtschaft und gesetzliche Transparenzpflichten.

Für welche Produkte gilt der Digitale Produktpass und wie funktioniert der DPP?

Der Digitale Produktpass wird ab 2027 schrittweise für zahlreiche Produktgruppen eingeführt. Den Anfang machen voraussichtlich Textilien, Batterien sowie Elektronikprodukte. Dabei funktioniert der DPP gleich, unabhängig von der Branche und Produktgruppe.

Der DPP soll über einen Datenträger, z.B. einen QR-Code, verlinkt werden, der direkt auf dem Produkt angebracht ist. In dem Datenträger wird eine global eindeutige, webfähige Identifikation kodiert. Dies kann über den GS1 Digital Link erfolgen. So können Verbraucher:innen, Lieferkettenteilnehmer oder andere Interessengruppen einfach auf produkt- und materialbezogene Informationen zugreifen.

Der Demonstrator: So sieht der DPP in der Praxis aus

In einem Demonstrator zeigen wir, wie der Digitale Produktpass funktioniert – konkret, nachvollziehbar und praxisnah anhand fünf exemplarischer Produktgruppen. Dabei setzen wir auf die bestehenden GS1 Standards und zeigen, wie ein Digitaler Produktpass heute schon umgesetzt werden könnte – gemäß bekannter ESPR- und ISO 15459-Anforderungen an Interoperabilität.

GS1 als idealer Wegbereiter für den DPP im Kontext von Green Deal und ESPR

Europäisches Recht mit globaler Wirkung

Alle relevanten Produkte und ihre Bestandteile, die auf dem EU-Markt platziert werden, müssen mit einem DPP verknüpft sein, unabhängig davon ob sie innerhalb oder außerhalb der EU hergestellt wurden. Hierfür ist der Wirtschaftsakteur verantwortlich: das Unternehmen, das das Produkt nach Inkrafttreten der Verordnung und der sektoralen Rechtsakte (der so genannten delegierten Rechtsakte) zum ersten Mal auf dem EU-Markt in Verkehr bringt. Es sind also nicht nur europäische Unternehmen betroffen, sondern Anbieter aus allen Teilen der Welt.

Die Bedeutung von GS1 Standards für den Digitalen Produktpass

Die ESPR verweist auf die Norm ISO/IEC 15459, wenn es um die eindeutige Produktidentifikation geht. Diese Norm ermöglicht, dass Produkte weltweit eindeutig identifiziert und Informationen dazu interoperabel verarbeitet werden können.

Interoperabilität bedeutet, dass unterschiedliche Systeme und Akteure nahtlos miteinander kommunizieren können – über Länder, Branchen und Technologien hinweg. Nur so lässt sich der Digitale Produktpass in der Breite mit verlässlichen Informationen umsetzen.

GS1 ist eine Ausgabestelle nach ISO/IEC 15459. Alle GS1 Idente sind auf maximale Interoperabilität ausgelegt. Sie sind Bestandteil der internationalen Normenwelt und bereits in Millionen Systemen im Einsatz – vom Kassenscanner bis zur digitalen Lieferkette. Im Gegensatz zu proprietären Lösungen garantieren sie Effizienz, Langfristigkeit, Offenheit und Kompatibilität mit bestehenden Infrastrukturen.

Der erste vorläufige GS1 Standard ist bereits veröffentlicht und beschreibt, wie Produkte eindeutig gekennzeichnet und so Daten entlang des Lebenszyklus verfügbar gemacht werden können. Unternehmen erhalten damit klare Leitplanken für Identifikation, Datenträger und Interoperabilität - für mehr Investitionssicherheit und Transparenz.

GS1 Digital Link: gesetzes-konforme Umsetzung des DPP

GS1 hat mit dem GS1 Digital Link eine Lösung entwickelt, die bestehende GS1 Idente – wie die GTIN – mit einer URL verknüpft und damit webfähig macht. Der GS1 Digital Link im QR-Code bildet so die Brücke zwischen dem physischen Produkt und den im DPP gespeicherten Informationen. Je nach Nutzerrolle – etwa Verbraucher:in, Behörde oder Recyclingsystem – können unterschiedliche Informationen zugänglich gemacht werden.

Mit EPCIS den Produktlebenszyklus gemäß ESPR dokumentieren

Über den GS1 Standard EPCIS (Electronic Product Code Information Services) lassen sich zudem Ereignisdaten entlang der Lieferkette anbinden. So können Produktbewegungen, Zustandsänderungen oder Reparatur- und Recyclingereignisse dokumentiert und dem digitalen Produktpass zugeführt werden. Somit kann über GS1 Standards der gesamte Produktlebenszyklus im Sinne der ESPR abgebildet werden.

GS1 Germany lädt alle Unternehmen ein, sich aktiv an der DPP Initiative zu beteiligen. Unser Ziel ist es, in den nächsten Monaten regulatorische Updates und Best Practices sowie Impulse der beteiligten Unternehmen zu teilen. Darüber hinaus wird die Brücke zur globalen Standardisierungsarbeit der GS1 geschlagen, um praxisnahe Bedarfe in der Weiterentwicklung der Standards gemäß der Regulatorik einfließen zu lassen.

FAQs rund um den Digitalen Produktpass DPP

Der Digitale Produktpass (DPP) ist eine digitale Informationsquelle, die alle relevanten Informationen eines Produkts enthält – etwa zu Materialien, CO₂-Fußabdruck, Reparierbarkeit oder Entsorgung. Er wird über eine global eindeutige webfähige Produktidentifikation in einem Datenträger, z. B. einem einen QR-Code, oder ähnlichen Datenträger auf dem Produkt zugänglich gemacht.

Die EU schreibt in der Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) vor, dass bestimmte Produkte einen Digitalen Produktpass (DPP) erhalten müssen. Dieser soll auf offenen, interoperablen Standards basieren und mit einem eindeutigen Identifikationsschlüssel verbunden sein.

GS1 ist eine international anerkannte Standardisierungsorganisation. Die weltweit verbreitete GTIN (Global Trade Item Number) im Barcode ist einer der bekanntesten GS1 Standards und der GS1 Digital Link macht diese GTIN webfähig. GS1 Germany ist offizieller Anbieter von GTIN in Deutschland. GS1 Standards entsprechen den Anforderungen der "Ökodesign-Verordnung für nachhaltige Produkte" (ESPR) – sowohl rechtlich (gemäß der gesetzlichen Anforderung nach ISO/IEC 15459-Konformität) als auch technisch (im Hinblick auf Interoperabilität).

Offene Standards stellen sicher, dass Informationen über Unternehmensgrenzen hinweg gleich interpretiert werden, langfristig verfügbar und systemübergreifend nutzbar bleiben – ohne Abhängigkeit von einzelnen Herstellern oder geschlossenen Systemen. Sie schaffen Kompatibilität, Transparenz und Vertrauen.

Der GS1 Digital Link ist ein international anerkannter Standard, der es u. a. ermöglicht, Produkte eindeutig zu kennzeichnen (GTIN) und mit einem Web-Link zu verknüpfen. So entsteht ein digitaler Zugangspunkt, über den der Produktpass erreichbar gemacht werden kann – flexibel und skalierbar. Wenn sinnvoll oder gesetzlich erforderlich, kann auch eine höhere Granularität, beispielsweise eine GTIN in Kombination mit einer Losnummer, kodiert werden und im GS1 Digital Link Zugang zum DPP bieten.

GS1 bietet neutrale, branchenübergreifende Standards mit globaler Verbreitung. Proprietäre Systeme können spezifische Branchen oder Anbieter bevorzugen und sind oft nicht interoperabel. Das GS1 System hingegen orientiert sich an international anerkannten ISO Normen und ist für alle offen nutzbar.

Die Einführung von 2D-Codes am Point of Sale (z. B. QR-Codes) ist bereits seit einigen Jahren in Planung, mit der Ambition ab 2028 flächendeckend verfügbar zu sein. Der GS1 Digital Link ist Teil dieses Trends, um zusätzlich zum Kassensystem auch Informationen für Verbraucher:innen, Recyclingsysteme oder Behörden zugänglich zu machen – alles über denselben Datenträger.

Ja. Die ESPR verweist auf die ISO/IEC 15459, die GS1 mit der GTIN (Global Trade Item Number) erfüllt. Zudem erlaubt die ESPR, dass bestehende Systeme genutzt werden, wenn sie interoperabel und offen sind. Genau das ist beim GS1 Digital Link der Fall.

Welche Daten ein Digitaler Produktpass DPP enthält, hängt vom Produkttyp ab und wird in den delegierten Rechtsakten je Branche noch spezifiziert. In der Regel sind es Informationen zu Energieeffizienz, Materialzusammensetzung, CO₂-Bilanz, Reparaturanleitungen, Entsorgungsmöglichkeiten und ggf. Informationen zu verwendeten Chemikalien.

Verbraucher:innen können informierte Entscheidungen treffen – z. B. über Reparierbarkeit oder Umweltbelastung eines Produkts. Außerdem wird die Rückgabe oder das Recycling am Lebensende eines Produkts deutlich einfacher.

Je nach Dateninhalt und Nutzerrolle können verschiedene Zugänge eingerichtet werden – etwa offene Daten für Verbraucher:innen und geschützte Daten für Behörden oder Recyclingbetriebe. Der Zugriff auf die Informationen im DPP soll über rollenbasierte Rechte gesteuert werden können.

Indem sie bestehende Produktdaten strukturiert erfassen, ihre Artikel mit eindeutigen Identen (wie GTINs) versehen und den GS1 Digital Link als Einstiegspunkt nutzen. Erste Demonstratoren und Tools helfen beim Einstieg. Wir beraten Sie gerne.

Der Nutzungspreis ist umsatzbezogen, das GS1 System ist also modular aufgebaut und daher auch für kleine und mittelständische Unternehmen gut nutzbar. Hier finden Sie unsere Preise für GLN, GTIN, Barcode & Co.

Die Asset Administration Shell (AAS) ist ein Konzept aus der Industrie 4.0 und dient dazu, digitale Zwillinge von Produkten und Komponenten abzubilden. Im Kontext des Digitalen Produktpass wird diskutiert, ob und wie die AAS als Datenstruktur zum Einsatz kommen kann – vor allem bei industriellen Anwendungen. GS1 Standards und die AAS schließen sich dabei nicht aus, sondern können sich ergänzen. Während die GS1 für die globale Identifikation, Interoperabilität und den Zugang zu Daten sorgt, kann die AAS als technische Hülle für tiefergehende Informationen dienen.

Das Positionspapier von GS1 in Europe stellt im Kontext des EU Green Deals und des Circular Economy Action Plan dar, welchen Beitrag die Nutzung von global anerkannten und offenen Standards zu einer kreislauffähigen Wirtschaft leisten kann.

This report was commissioned by GS1 in Europe, to impartially evaluate the regulatory context pertaining to the implementation of a Digital Product Passport, and the impacts associated with differing implementation scenarios dependent on the standards…

Alexander König

Senior Manager Sustainability, GS1 Germany GmbH

+49 221 94714 0 alexander.koenig@gs1.de